1. Il prodotto contraffatto o “fake”

La domanda con cui vorrei iniziare il pezzo di oggi sul tema della definizione della disciplina del Neuromarketing è la seguente: cosa distingue il prodotto originale, autentico, rispetto a quello contraffatto?

Per spiegare come nasce questo mio interrogativo, vi racconto un fatto: spesso, quando mi è capitato di frequentare alcune spiagge del nostro bellissimo Paese, ho avuto occasione di incontrare dei venditori ambulanti che mi proponevano l’acquisto di articoli di vestiario con loghi e marchi di lusso, a un prezzo veramente stracciato. Non ci voleva certo una laurea in psicologia per capire che gli articoli di vestiario proposti erano, ovviamente, contraffatti. Pur rifiutandomi di acquistare gli articoli, ho visto molti altri acquirenti farsi avanti per comprarli.

Lavorando in TSW con diversi clienti che operano nel comparto del lusso, ho avuto la possibilità di vedere con i miei stessi occhi la ricerca che grandi aziende del settore sviluppano per produrre articoli sempre più evoluti: non solo a livello dei materiali, sempre più resistenti, sempre più belli e piacevoli da toccare, da guardare, addirittura da sentire con l’olfatto, ma anche nel cercare di diventare sempre più aderenti ai desiderata e ai bisogni di chi poi andrà ad acquistare quegli articoli. Sono rimasto profondamente colpito dagli investimenti che le grandi aziende spendono per studiare non solo con l’obiettivo di sviluppare costantemente i propri prodotti (o servizi) in termini di materiali e funzionalità, ma anche di come lo sviluppo sia sempre rapportato ai propri clienti, destinatari dei prodotti (o servizi). Ovviamente, tutti questi costi di “ricerca e sviluppo” (o “R&D”, come dicono gli americani, che hanno creato l’acronimo per “Research & Development”, ormai diventato un termine diffusissimo anche in Italia per definire la divisione o l’ufficio che, nelle medie e grandi aziende, si occupa di innovare costantemente) si riflettono poi nei prezzi di acquisto, e ho compreso come dietro alle vetrine luccicanti esista tutto un indotto che nel corso del tempo ha prodotto una storia ormai consolidata di ricerca dell’eccellenza, in ogni singolo dettaglio, per ogni singola sfaccettatura, del prodotto: dalla sua presentazione (comunicazione, visual merchandising, marketing, solo per citare alcuni settori), alla sua produzione (ricerca dei materiali, ricerca di un design e di funzionalità sempre più innovative e di alto livello, solo per citare alcuni dei tanti fattori che non esauriscono tutto l’indotto che resta dietro le quinte e che spesso il consumatore finale non conosce nemmeno). Questo, per sommi capi e in brevissima sintesi (avrei potuto scrivere tutto un pezzo solo su questo), è il tratto distintivo che permette di discernere tra un prodotto “originale”, “autentico”, “vero”, e un prodotto “contraffatto”, “fake”, “fasullo”. Quello originale e autentico è il risultato di un lungo percorso evolutivo di ricerca e di studio che ha portato all’eccellenza. Quello contraffatto, non è altro che una copia più o meno riuscita che cerca di imitare e mimare il prodotto autentico, sperando che l’occhio inesperto di un consumatore non noti una grande differenza, convincendolo ad acquistarlo visto che il prezzo sarà una delle leve principali per invogliarlo.

2. Il tratto distintivo del prodotto e del servizio di valore o “autentico” rispetto a quello “fake”

Il punto è che questo “tratto distintivo”, tra prodotto “originale” e “imitazione”, non vale solo per gli articoli del lusso, ma anche praticamente per tanti altri settori di business. Tanto per fare un altro esempio, consideriamo una azienda vitivinicola che abbia prodotto un gran vino diventato di successo: ecco che appariranno sul mercato altri prodotti “simili”, che cercano di emulare in qualche modo e/o in qualche aspetto il prodotto di successo, magari riprendendone i colori o la configurazione del packaging, o riprendendone qualche altro aspetto, vuoi in termini di comunicazione, di storia, di origini, di provenienza geografica, o addirittura di gusto, di fragranza, ecc. Ma solo un buon intenditore saprà riconoscere il buon vino da quello di bassa lega che cerca di imitare quello di pregio e di valore.

Ora vengo finalmente al punto: questo “tratto distintivo” che permette di discernere tra la qualità e il valore intrinseco di un prodotto o servizio rispetto a quelli che semplicemente imitano la qualità e il valore, vale anche per la “ricerca e sviluppo” nel campo delle tecniche di indagine sul consumatore, sempre più basate su metodi scientifici, su competenze difficili da trovare sul mercato, che permettano di sfruttare tecnologie complesse e sempre in cambiamento. Da circa un decennio, si assiste in particolare ad una sorta di nuova moda, quella di applicare le ricerche neuroscientifiche allo studio del consumatore, inteso come colui che consuma dei prodotti, come per esempio quelli alimentari, o altri prodotti di consumo, come articoli di abbigliamento, oppure usufruisce di certi servizi, come per esempio quelli tramite internet, comprando delle scarpe o una polizza di assicurazione oppure aprendo un conto bancario tramite un portale web.

3. Un nuovo approccio che applica le tecniche neuroscientifiche per studiare le reazioni del consumatore: la nascita del Neuromarketing o “Consumer Neuroscience”

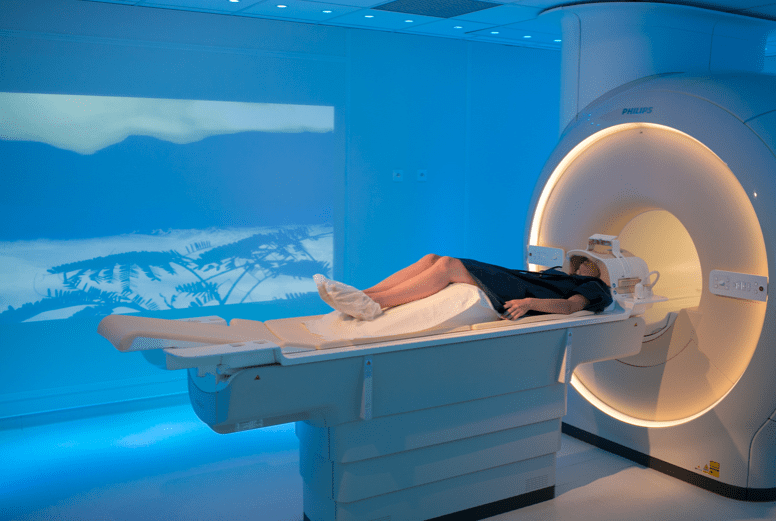

Da 15 anni a questa parte, l’etichetta terminologica, o comunque il nome più diffuso, per definire questa “applicazione” o “approccio”, è conosciuta come “Neuromarketing”: ovvero la possibilità di studiare fenomeni tradizionalmente investigati dalle Scienze della Comunicazione e dal Marketing, grazie alla applicazione di tecniche e conoscenze tipicamente usate dalle neuroscienze. Tanto per fare un esempio, questa disciplina studia e valuta gli effetti dei brand sulle persone attraverso l’utilizzo della risonanza magnetica (di cui diamo una immagine qui sotto).

Qui sopra, si può vedere una persona che viene introdotta nel classico “tubo” della risonanza magnetica, attorno a cui ruota il grande magnete che crea un grosso campo magnetico in grado di far orientare gli atomi che compongo i tessuti di tutto il corpo umano. In specifico, a livello del cervello, le cellule neurali (i neuroni) che, per il fatto di essere più attivate rispetto alle altre in quanto coinvolte più direttamente in certi fenomeni mentali sotto indagine, consumano più ossigeno. Grazie al fatto che gli atomi di ossigeno, attraverso il loro specifico orientamento rispetto agli altri atomi che compongono i tessuti, sono ben identificabili e rilevabili dalla macchina, è possibile studiare “in vivo” le aree che si attivano o che “rispondono” maggiormente a certe stimolazioni, senza nemmeno sfiorare l’individuo che viene esposto a certi stimoli.

Nel 2004, un gruppo di ricerca americano, coordinato dal professore Red Montague, a capo del “Centro di Neuroscienze, Psichiatria e Scienze Comportamentali” del Virginia Tech Research Institute, ha pubblicato un interessante risultato di ricerca su una rivista scientifica, “Neuron”, rinomata nel campo delle neuroscienze, dal titolo emblematico: “Neural Correlates of Behavioral Preference for Culturally Familiar Drinks”.

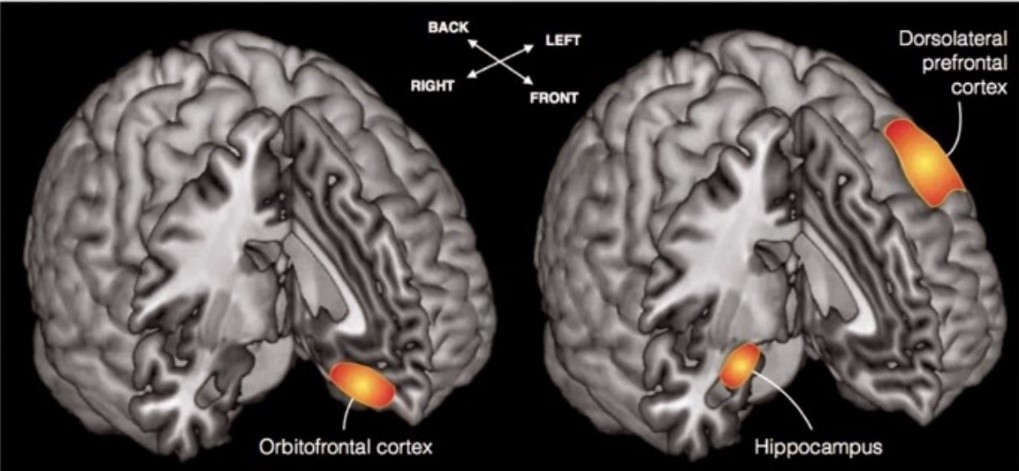

Il titolo, traducendolo dall’inglese, suona così: “Correlati neurali di preferenza comportamentale per bevande familiari in termini culturali”. Questo articolo, per la prima volta nella storia della scienza, mostra come l’uso della risonanza magnetica funzionale, tradizionalmente impiegata dalle neuroscienze per studiare il cervello, sia stata utilizzata per studiare il funzionamento del cervello di un gruppo di individui americani durante la degustazione di due bevande molto popolari in America: Coca-Cola e Pepsi. In realtà, già negli anni Novanta, un altro scienziato, Gerald Zaltman, professore di economia ad Harvard, aveva usato la risonanza magnetica per studiare nel cervello l’impatto suscitato dall’uso delle metafore. Lo cito doverosamente solo come pioniere di un tipo di studio (applicare tecniche prese a prestito dalle neuroscienze) che solo negli anni successivi ha dato davvero i suoi frutti. Molto brevemente, la prima fase dello studio del professor Red Montague ha confrontato le immagini del cervello delle persone che bevono Coca-Cola con quelle (del cervello delle stesse persone) che bevono Pepsi, senza che le persone sappiano o abbiano informazioni sul brand (come si direbbe in gergo scientifico, “in cieco” – in inglese, blind conditions); i risultati, rilevati anche tramite interviste e questionari, mostrano che i partecipanti all’esperimento dichiarano di preferire Pepsi (sembra perché più gasata e più zuccherata) rispetto a Coca-Cola. In particolare, nel cervello, si attivava di più un’area del lobo frontale sinistro, rispetto al lobo frontale destro (vd immagine qui sotto, sul lato sinistro della immagine).

Qui sopra, sulla sinistra dell’immagine, si vede come nel cervello dei partecipanti, in “blind condition” (cioè senza sapere il nome della bibita), in media si attiva maggiormente la “corteccia orbitofrontale” (orbitofrontal cortex) nell’emisfero sinistro quando bevono Pepsi (questa attivazione rivela maggiore preferenza per Pepsi rispetto a Coca-Cola). Sulla destra dell’immagine, si nota come nel cervello dei partecipanti, in “situazione informata” (i partecipanti sanno il nome della bibita che bevono) in media si attiva maggiormente la corteccia dorsolaterale prefrontale (sempre nell’emisfero sinistro), ma anche l’ippocampo – sede della memoria, quando bevono Coca-Cola, rivelano una preferenza per Coca-Cola rispetto a Pepsi e contemporanea attivazione delle aree della memoria del cervello (maggiori esperienze biografiche associate a Coca-Cola rispetto a Pepsi: una misura cerebrale della “brand equity”, dato che Coca-Cola è presente sul mercato da molto più tempo rispetto a Pepsi).

Questa attivazione differente nei lobi frontali del cervello è alla base di una misurazione molto in voga nel Neuromarketing, chiamata “asimmetria cerebrale”: quando si attiva di più il lobo frontale sinistro rispetto al destro, la persona rivela una maggiore preferenza per lo stimolo o per la situazione che sta vivendo. Al contrario, quando nel cervello si attiva maggiormente il lobo frontale destro rispetto al sinistro, rivela invece una avversione nei confronti dello stimolo o della situazione a cui è esposto. La correlazione statistica tra dato neurale e dato fornito dal questionario è stata positiva, permettendo di dimostrare che l’output fornito dalla risonanza magnetica equivale o addirittura supera quello fornito dalle tecniche tradizionali basate su interviste e questionari. Ma la parte più divertente deve ancora arrivare: nella seconda fase dello studio, le stesse persone ri-assaggiavano le due bevande, questa volta mentre ne vedevano rispettivamente il brand: Coca- Cola (La scritta, coi suoi classici colori, bianco su sfondo rosso), proiettata su uno schermo visibile dall’interno del tubo della risonanza magnetica) e Pepsi (la scritta coi classici colori di Pepsi quando degustavano Pepsi). Cosa è venuto fuori?! Esattamente il contrario di quanto è emerso nella prima fase: preferenza per Coca-Cola rispetto a Pepsi! In particolare, le immagini del cervello non hanno solo mostrato come si attivasse di più una zona del lobo frontale sinistro rispetto al destro per Coca- Cola, ma anche che un’altra zona del cervello, detta ippocampo, si attivasse mediamente di più quando compariva il brand Coca-Cola rispetto a Pepsi. L’ippocampo, per antonomasia, è indicato, proprio dalle neuroscienze, essere il centro della memoria. Cosa vuol dire? Tradotto in parole povere, le persone che bevevano la Coca-Cola e vedevano in contemporanea il brand Coca-Cola, recuperavano automaticamente informazioni dalla propria memoria in grado di impattare sulla percezione della preferenza. Detta in altri termini, essendo storicamente Coca-Cola presente sul mercato da molto più tempo rispetto a Pepsi, ha prodotto un bagaglio di esperienze immagazzinate nella memoria delle persone che vengono attivate quando si è esposti al brand. Pepsi, essendo entrata nel mercato in epoche più recenti, non può contare sullo stesso livello di “brand equity” (il valore della marca generato dalle azioni del marchio nel corso del tempo, in termini di comunicazione, placement, ecc.). Pensate un po’ voi dove sono arrivate le neuroscienze: alla possibilità di valutare il fattore “brand equity” di un marchio in termini di informazioni mnestiche attivabili nelle sinapsi della memoria delle persone. Sembra fantascienza, ma questo accadeva ormai 14 anni fa. Da allora, la ricerca è andata avanti.

Faccio solo una breve premessa: la letteratura scientifica riporta che il primo ricercatore ad avere coniato il termine è stato il professore olandese di Marketing, Ale Smidts, nel 2002, in una pubblicazione relativa alla teorizzazione di riuscire a misurare scientificamente gli effetti di campagne di comunicazione grazie all’uso di metodi tipicamente usati nelle neuroscienze.

4. Il Neuromarketing come costola della Neuroeconomia

Come se non bastasse, sempre nel 2004, un professore noto negli ambienti neuroscientifici, Paul Glimcher, a capo del “Centro di Scienze Neurali” della New York University, assieme ad un altro professore proveniente da un dipartimento di economia, Aldo Rustichini, professore di Economia presso l’università del Minnesota, pubblicano un articolo su Science (una delle riviste scientifiche più prestigiose a livello mondiale) dal titolo: “Neuroeconomics: The Consilience of Brain and Decision”, che tradotto in italiano suona così: “Neuroeconomia: convergenza di cervello e decisioni”. Dovete sapere che nonostante la Neuroeconomia e il Neuromarketing siano nate quasi contemporaneamente, in termini cronologici, da un lato lo sviluppo della neuroeconomia come disciplina autonoma ha rapidamente prodotto un suo statuto scientifico ben definito e direi anche quasi indiscusso; dall’altro, il neuromarketing ha invece causato un forte dibattito scientifico che ha sollevato molte perplessità soprattutto da parte degli ambienti neuroscientifici nei confronti di coloro che tentavano di applicare metodi e strumenti per misurare l’efficacia della pubblicità, quella della comunicazione e (scrivo una parola scabrosa) l’aumento delle vendite. Tutte queste informazioni, se vi interessasse approfondire l’argomento, le potete trovare su un articolo apparso nel 2007 sull’ International Journal of Psychophysiology, una delle riviste scientifiche internazionali più importanti nel campo della psicofisiologia, branca che si è fusa con quella del Neuromarketing. In questo articolo, dal titolo “What is Neuromarketing? A discussion and agenda for future research” (che cosa è il Neuromarketing? Una discussione e un programma per la ricerca futura”), si discute in termini scientifici la nascita di questa nuova disciplina, illustrando non solo le difficoltà e il dibattito scientifico relativamente alle questioni etiche e all’affascinante potenziale, ma anche i campi possibili di applicazione delle tecniche neuro e psicofisiologiche all’ambito della psicologia dei consumi, specialmente dove le emozioni giocano un ruolo importante, come la valutazione della fiducia (Trust) che un brand o uno slogan possono suscitare nelle persone, il pricing, ovvero la possibilità di identificare il prezzo ottimale con cui proporre un nuovo prodotto o un servizio sul mercato; o ancora, studiare i processi di negoziazione (Negotiation) tra un acquirente e un venditore; e infine, dulcis in fundo, studiare le azione di marketing sulla società, con tanto di discussione delle implicazioni da un punto di vista etico, con la chiara indicazione che se queste applicazioni sono rivolte a migliorare i prodotti e i servizi e a generare esperienze migliori che possano impattare positivamente sulla società e ampliare la conoscenza, allora vale la pena sviluppare tutte questo ibrido disciplinare che getta nuovi ponti tra settori differenti della conoscenza umana.

Un punto importante nello sviluppo del Neuromarketing è che purtroppo in questo campo così pionieristico non esistono ancora “licenze”, o “patenti” ufficiali che certifichino che colui che si promuove come “esperto” di questo tipo di studi sia poi effettivamente un esperto autentico. Per questa ragione, si assiste alla nascita di tanti professionisti e di tante organizzazioni che offrono servizi di Neuromarketing, o “neuro-qualcosa”, senza fornire contemporaneamente un livello di expertise e di competenze che qualifichino la raccolta, l’analisi e soprattutto l’interpretazione dei dati “neuro-qualcosa”.

5. Le “fake news” che hanno reso il Neuromarketing una disciplina “borderline” o pseudo-scientifica: come valutare se chi presenta tale servizio è un fornitore qualificato

Tanto per fare un altro esempio, mi è anche capitato di vedere volantini e comunicazioni pubblicitarie di Neuromarketing in cui si prometteva la possibilità di svelare finalmente quale era il “bottone” da premere nel cervello del consumatore per portarlo ad acquistare di più. Ovviamente non è così semplice: questa è davvero una “fake news”. A oggi, NON esiste un “bottone” nel cervello che permetta di portare i consumatori a comprare di più, prescindendo da moltissimi altri fattori. Questa modalità di presentare il Neuromarketing sottende una visione riduzionistica e semplicistica delle persone prima, e dei consumatori poi, i quali sono molto più complessi di quanto possano apparire di primo acchito. Il Neuromarketing non può raggiungere un obiettivo così riduttivo. Può indicare se una comunicazione, un logo, una pubblicità può emozionare, sulla base di rilevazioni biologiche, siano esse all’interno del cervello (misurando direttamente attivazioni cerebrali) o all’interno del corpo (sudorazione della pelle, battito cardiaco, respiro, ecc.) e, in virtù della capacità di generare emozioni ottimali, indicare una maggiore probabilità di riuscire a influenzare il comportamento o la scelta del consumatore, il quale, se esposto a emozioni ottimali, prova esperienze ottimali e quindi decidere di fare le proprie scelte sulla base di queste esperienze. Anche su questo capitolo potrei scrivere un pezzo, ma preferisco arrivare al punto.

Riprendendo l’incipit del nostro articolo che state leggendo, diventa quindi più difficile per le aziende o per le organizzazioni che desiderano dotarsi di servizi qualificati di Neuromarketing distinguere il “prodotto originale” (servizio qualificato da competenze, esperienza e da un percorso serio nell’ambito) da quello “contraffatto” o “imitativo” (che non si basa cioè su una competenza maturata attraverso un percorso scientifico serio, bensì sulla base della possibilità di dotarsi di tecnologie e di provare a buttarsi sul mercato), e che promette obiettivi impossibili ma altisonanti in grado di attirare acquirenti poco esperti del campo. Esiste infatti sul mercato chi si propone con bellissime slide (ma senza un sostrato di competenze maturate in centri di ricerca qualificati, attraverso percorsi di formazione e training adeguati); chi si propone con pubblicazioni scientifiche (ma senza competenze di business e usando un linguaggio da scienziato che il mondo aziendale non solo non capisce ma che spesso non riesce nemmeno a valorizzare e comprendere); chi si propone senza le une e senza le altre, andando proprio allo sbaraglio; e chi infine riesce a unire (cioè “consilience”, riprendendo un articolo di Neuroeconomia citato poco sopra) entrambe le competenze: competenze maturate grazie alla adozione di competenze scientifiche autentiche, coniugate tuttavia in modo ottimale alla presenza ed esperienza di lunga data nelle arene del mercato e del business. Il consumatore e le organizzazioni attente hanno la possibilità di discernere tutte le offerte presenti sul mercato: basta dare un’occhiata ai curricula dei professionisti che si propongono sul mercato e alle loro pubblicazioni scientifiche associate alle offerte dei servizi di Neuromarketing (soprattutto quelle su rivista scientifica internazionale). Certamente non è sufficiente per distinguere a colpo sicuro il servizio da parte di un professionista autentico e qualificato, rispetto a quello “tarocco”, ma è perlomeno un modo più efficace per selezionare i propri fornitori e dotarsi di servizi senza dubbio innovativi, ma con qualche garanzia in più sulla loro attendibilità. Come per gli articoli di eccellenza nel campo del vestiario, anche nel campo della ricerca ci sono persone che hanno studiato da anni le metodologie di applicazione e il modo migliore per interpretare i risultati, sviluppando competenza sul campo, in centri di ricerca riconosciuti, attraverso un lungo percorso di studi e di test applicativi che hanno portato a una maggiore qualità (mentre chi mostra un breve periodo di studio e applicazione delle tecniche o dei metodi, non può che avvalersi di una modalità “fake” di presentarsi e proporsi). Questi sono gli elementi che andrebbero valorizzati quando si tratta di discernere i fornitori migliori, in grado di garantire il servizio più qualificato.

Un altro modo per discernere tra “autenticità” e “fake” è la capacità di tenere in considerazione gli obiettivi con cui si applicano certe tecniche e metodologie: un conto è migliorare la qualità di una esperienza, un conto è promettere che si troverà il bottone nel cervello in grado di far vedere di più un prodotto, a prescindere dal tipo di esperienza che il messaggio o il prodotto generano sulla persona. Di solito, un approccio autentico ha il valore e la qualità come obiettivo ultimo, mentre quello “fake” ha il mero profitto o il semplice interesse economico.

6. Dai laboratori di Neuroscienze alla applicazione delle tecniche neuroscientifiche allo studio del consumatore e dell’esperienza utente.

Per concludere, non è sempre possibile studiare gli effetti di uno spot pubblicitario o di una marca riportata sul packaging di un prodotto con la risonanza magnetica funzionale. Il Neuromarketing si può però avvalere di altri strumenti, come l’elettroencefalografo. Si tratta di una tecnologia molto meno costosa (la risonanza mediamente costa qualcosa come 400 euro al minuto) e meno evoluta della risonanza magnetica, ma comunque in grado di rilevare le attivazioni cerebrali sulla parte superficiale del cervello, in particolare la parte dei lobi frontali, dove ormai tanti studi basati sulla risonanza magnetica (come quello di Coca-Cola e Pepsi) hanno indicato quale luogo dei cambiamenti biologici da monitorare per rilevare la reazione emotiva di “approccio” (interesse nei confronti dello stimolo o situazione a cui la persona è esposta) o di “evitamento” (disinteresse se non addirittura fastidio o comunque manifestazione di una reazione emotiva negativa nei confronti dello stimolo o situazione a cui la persona è esposta). Qui sotto diamo una immagine di un caschetto portatile e wireless che misura le onde cerebrali:

Caschetto che misura le onde cerebrali, in particolare quelle emesse dai lobi frontali

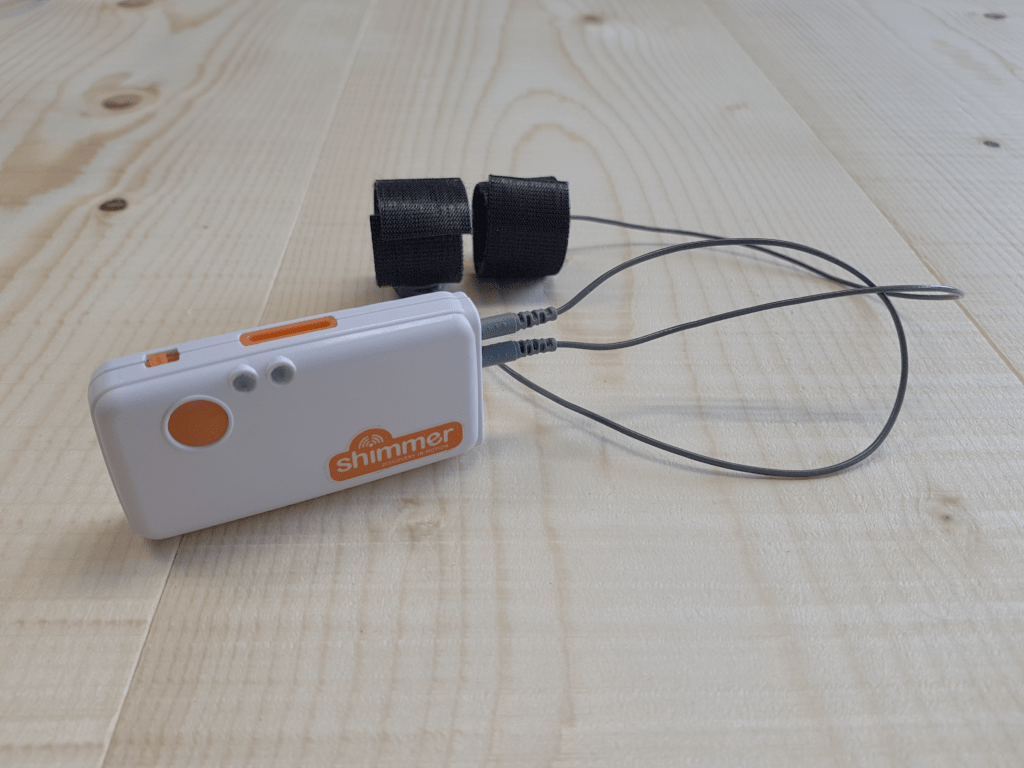

Se, oltre al caschetto, abbiniamo anche un braccialetto che misura la sudorazione della pelle, riverberando il livello di stress, cioè i momenti o le situazioni dove il livello medio delle persone esposte ad una certa situazione o stimolo tende ad aumentare, indica anche gli stati più “rilassanti” o comunque meno attivanti dove i livelli medi delle persone tendono a diminuire rispetto alla media generale di tutta l’esperienza.

Dispositivo che si può portare attraverso la sua collocazione su di un bracciale per monitorare i livelli medi di sudorazione della pelle (skin conductance).

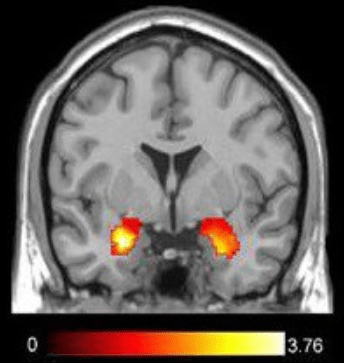

Dovete sapere che la sudorazione della pelle è controllata da centri nervosi presenti nella parte più antica del cervello, definito anche come “cervello rettiliano”, che condividiamo cioè con organismi viventi apparsi sulla terra molto prima dell’uomo, come quelli appartenenti al genere dei rettili, I rettili, dal latino reptilis = “strisciante”, rappresentarono la prima classe di vertebrati svincolatasi dall’ambiente acquatico e quindi adattata, per le fondamentali funzioni biologiche, alla vita in un ambiente strettamente terrestre. Vi dicevo, che nel cervello umano, la sudorazione della pelle, che serve in modo primario a “raffreddare” l’organismo dinnanzi ad un aumento di attività metaboliche interne o esterne all’organismo, per mantenerne la temperatura e l’omeostasi. Nella psicofisiologica, le microscopiche variazioni di sudore possono rivelare anche reazioni emotive, in quanto controllate dalle “amigdale”. Qui sotto diamo una immagine della attivazione delle amigdale in un cervello umano, presa tramite risonanza magnetica funzionale. Certo sarebbe fantastico poter monitorare l’attivazione delle amigdale attraverso una risonanza magnetica funzionale, ma la misurazione delle pelle tramite il braccialetto è comunque una misurazione indiretta di tale attività, cioè è in grado di rivelarci l’intensità della reazione emotiva, anche se non sempre in modo specifico, cioè in modo tale da qualificare se l’attivazione è positiva o negativa, se non per i casi più “attivanti”, per cui la letteratura scientifica ha dimostrato che i livelli di attivazione più elevati sono mediamente più tipici delle emozioni negative rispetto a quelle positive.

Rappresentazione della attivazione delle amigdale, la parte del cervello che media l’attivazione emotiva riverberata dalla sudorazione della pelle.

Concludendo questo articolo sulla applicazione delle misurazioni neuro- e psicofisiologiche al mondo della analisi dell’esperienza dei consumatori, questo campo è ancora vergine, e sembra promettere una futura applicazione del Neuromarketing, o meglio, della “Consumer Neuroscience”, davvero ricca e foriera di nuove e affascinanti scoperte, e che rimette al centro la persona, perché solo grazie alla possibilità di coinvolgere le persone negli studi sarà possibile sfruttare tutte queste conoscenze e queste tecniche per derivare un design migliorativo delle esperienze quotidiane non solo dei consumatori, ma anche di tutte le persone che utilizzano prodotti e servizi.